生活習慣病(高血圧・脂質異常症・糖尿病)

生活習慣病(高血圧・脂質異常症・糖尿病)

生活習慣病とは、食事や運動、休養、喫煙、飲酒などの生活習慣が深く関与し、それらが発症の要因となる疾患の総称です。日本人の死因の上位を占めるがんや心臓病・脳卒中等が生活習慣病に含まれます。

生活習慣病とは、食事や運動、休養、喫煙、飲酒などの生活習慣が深く関与し、それらが発症の要因となる疾患の総称です。日本人の死因の上位を占めるがんや心臓病・脳卒中等が生活習慣病に含まれます。

多くは自覚症状なく進行するため、健康診断で異常を指摘されているまま放置されている方も多いです。しかしこれらを放置すると、例えば糖尿病の場合は糖尿病性網膜症と言って最悪の場合失明してしまったり、糖尿病性腎症を発症し透析になってしまうこともあります。その他にも脳卒中、心筋梗塞等といった命に係わる重篤な病気との関係も示唆されており早期の適切な治療介入が重要です。

薬を飲むだけでなく生活習慣の改善や食事内容の変更なども重要です。当院では管理栄養士による栄養指導を組み合わせて治療を行うことが可能です。お気軽にご相談ください。

高血圧症とは?

高血圧症とは?病院等での血圧が140/90mmHg以上もしくは家庭での血圧が135/85mmHg以上を高血圧と言います。

本邦で推計約4300万人以上が罹患していると言われていますが、2016年の厚生労働省の国民健康・栄養調査によると血圧が良好にコントロールできている方はそのうち約1200万人(27%)しかいません。

よく「何も症状がないからもう少し様子を見ます・・・」というお話を伺いますがこうしている間にも確実に動脈硬化は進行します。これは脂質異常症や糖尿病も同じです。

症状がなくても確実に動脈硬化は進むため、目標値まできっちりと下げる治療が重要です。

そしてより早期かつ厳格な治療が重要視されており、2025年7月に血圧の目標値が変更となりました。(高血圧管理・治療ガイドライン2025)

|

測定場所 |

高血圧と診断される値 |

|

診察室血圧 |

140/90 mmHg以上 |

|

家庭血圧 |

135/85 mmHg以上 |

|

タイミング |

条件 |

|

朝 |

起床後1時間以内、朝食前、排尿後 |

|

夜 |

就寝前 |

|

測定回数 |

1回2測定し平均を記録 |

|

記録方法 |

1〜2週間分を医師に提示 |

特に朝の血圧は脳卒中・心筋梗塞リスクと関連が深く朝の血圧を基準値内に抑えることが大切です。また、複数回の測定と記録が重要です。

|

測定場所 |

新目標(全年齢共通) |

旧目標(75歳未満) |

旧目標(75歳以上) |

|

診察室血圧 |

130/80 mmHg未満 |

130/80 mmHg未満 |

140/90 mmHg未満 |

|

家庭血圧 |

125/75 mmHg未満 |

125/75 mmHg未満 |

135/85 mmHg未満 |

→ 目標値:130/80 mmHg未満(家庭血圧では125/75 mmHg未満)

薬物療法と生活習慣改善を組み合わせ、目標血圧(125/75mmHg)を約1ヶ月程度で達成することが推奨されています。全員がこの通りではありませんが、より早期の厳格な降圧療法が様々な研究結果から支持されています。

|

項目 |

推奨内容 |

|

減塩 |

1日6g未満 |

|

野菜・果物 |

カリウムを多く含む食品を増やす |

|

体重 |

BMI 25未満 |

|

運動 |

有酸素運動を週150分以上 |

|

飲酒 |

日本酒1合、ビール中瓶1本まで |

|

喫煙 |

禁煙必須 |

当院での取り組み

血圧が高めの方や心配な方は、ぜひ一度ご相談ください。

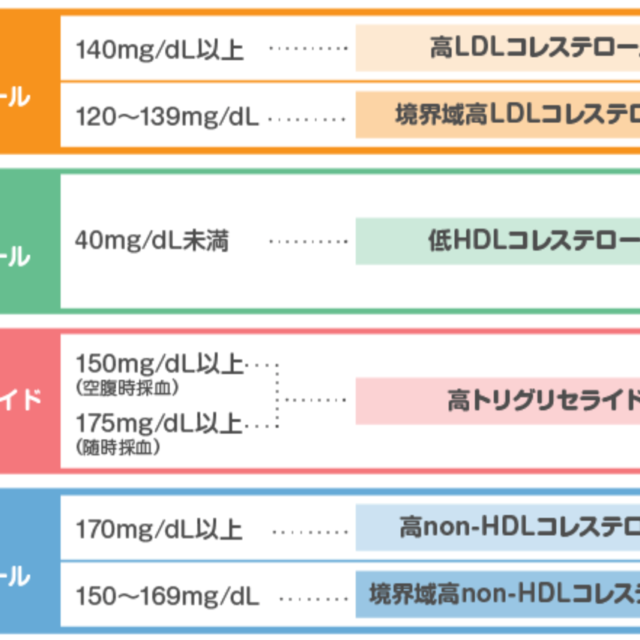

血中の脂質の濃度が基準値から外れた状態を脂質異常症と言います。大きく分けて以下の4つに分類されます。

図2 厚生労働省 生活習慣病予防のための健康情報サイトより抜粋 日本動脈硬化学会.動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版.一般社団法人日本動脈硬化学会:東京.2022より改訂

メタボリックシンドロームの診断には血中のHDLコレステロール(善玉)とトリグリセリド(TG:中性脂肪)が用いられますが、動脈硬化へ大きく影響を与えると言われているのがLDLコレステロール(悪玉コレステロール)です。高血圧と同様に自覚症状なく動脈硬化を進行させます。

脂質の摂りすぎが最も大きな要因ですが、その他にも甲状腺機能低下症や遺伝的にLDL受容体異常がありコレステロールが高い方(家族性高コレステロール血症)がいらっしゃいます。治療の基本は高血圧と同じく生活習慣是正と内服治療になりますが、家族性高コレステロール血症が疑わしい場合には心筋梗塞や脳梗塞の高リスクであることがわかっており若年であっても早期の内服治療を開始します。

生活習慣是正と投薬治療を組み合わせて行います。治療目標は図2にもあるように通常は140mg/dl未満を目指しますが狭心症や心筋梗塞の既往のある方に関しては100mg/dl未満、中でもリスクが高いと判断された方は70mg/dl未満を目標とします。ここでは薬物療法を紹介します。

最も使用頻度の高い①スタチンには筋肉痛・筋炎・重篤化すると筋肉が壊死する横紋筋融解症という副作用が報告されています。これらの副作用確認のためにも定期的な血液検査でのフォローが必要です。

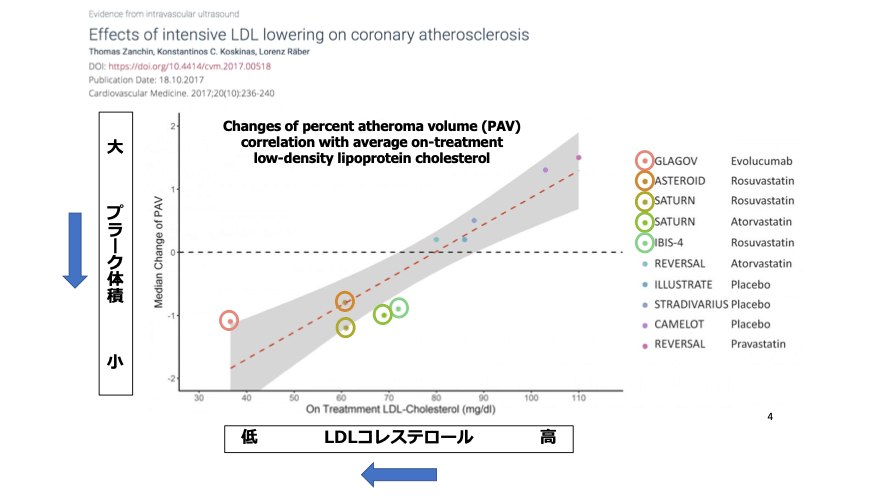

LDL-Cを低下させるとプラークが小さくなる効果があることはすでに研究で解明されており、高リスク症例に関してはより積極的に治療を行うべきとされております。

生活指導のみで良い方から薬物治療が必要な方まで様々です。健診で脂質異常症を指摘された方、お気軽にご相談ください。最適な治療をご提案致します。

糖尿病とは?

糖尿病とは?糖尿病は、血液中の「血糖値(けっとうち)」が異常に高くなる病気です。インスリンというホルモンの働きが不足したり、うまく働かなくなることで、血糖値が正常に保てなくなります。

放置すると、心筋梗塞・脳梗塞・腎不全・失明・足の切断など、さまざまな合併症を引き起こす可能性があるため、早期の診断と治療がとても大切です。

糖尿病がある方は

することがわかっています。

自己免疫により膵臓のインスリンを作る細胞が破壊されることで発症します。比較的若い年齢で発症することが多く、インスリン注射が必要です。

生活習慣や遺伝の影響で発症しやすいタイプです。日本人の糖尿病の90%以上がこの2型糖尿病で、食事・運動・薬物療法での管理が基本となります。

妊娠中に発見される糖代謝異常で、母体と胎児の健康管理が重要です。

初期は無症状ですが増悪するに従い喉の渇き、多尿症状が出現します。

その状態が数年以上放置されると神経障害(しびれ)・眼症状(糖尿病性網膜症)・糖尿病性腎症が出現し失明・透析になる方もいます。

また脳卒中や心筋梗塞等重篤な動脈硬化疾患を合併する他、感染症に弱くなることもあります。

血液検査で当日診断が可能です。上記を満たすと糖尿病と診断されます。

糖尿病が原因で目の網膜の血管が損傷し、視力低下や失明のリスクがあります。網膜症は進行しやすいため、定期的な眼科検診が必要です。

腎臓の働きが低下し、尿にタンパク質が漏れ出すようになる合併症です。悪化すると透析が必要になることもあります。

糖尿病合併症の最終段階で認める場合が多く、早期からの血糖管理が重要です。

末梢神経が障害され、手足のしびれや痛みを感じやすくなります。また、自律神経にも影響が及び、消化器系や心臓の働きが悪くなることもあります。EDの原因となることもあります。

動脈硬化が進行し、心筋梗塞や脳卒中などのリスクが高まります。血糖コントロールに加え、血圧や脂質異常の管理も大切です。

傷が治りにくく、感染が進行して潰瘍が形成され、最悪の場合は下肢切断が必要になることもあります。足のケアと早期発見が重要です。

以下の検査を行います。

血液検査:血糖値、HbA1c(過去1~2か月の血糖の平均)、腎機能(クレアチニン)、インスリン分泌能・抵抗性の評価

頸動脈超音波(動脈硬化の評価をします)

上記以外にも必要に応じて検査が追加となる場合がございます。

当クリニックでは、糖尿病の早期発見と継続的な管理に力を入れています。当日約15分程度で検査結果の説明が可能です。

ご心配の方は来院の上ご相談ください。

糖尿病治療の基本は「生活習慣の改善」です。

栄養バランスの良い食事を基本とし、血糖を急激に上げない食べ方を指導します。生活スタイルから必要カロリー量を設定しそれに合わせて食事の内容を指導致します。詳しくは栄養指導をご参考下さい。

有酸素運動や筋トレを適切に取り入れることで、インスリンの効きが良くなります。

ご本人の状態に合わせて内服薬(メトホルミン、SGLT-2阻害薬、DPP-4阻害薬など)や、注射薬(インスリン製剤等)などを使用します。

<新しい糖尿病治療>

ここ数年で糖尿病の治療は大きく進展し、S G L T-2阻害薬やGLP-1受容体作動薬といった新規薬剤が現れました。SGLT-2阻害薬については心不全や心血管疾患、慢性腎臓病に対しても優れた効果を持ち、1剤で糖尿病・心疾患・慢性腎臓病の治療効果があることから近年注目されている領域です。

GLP-1受容体作動薬についても心血管イベントの抑制効果が明らかになっており、これらの薬剤を必要に応じて選択・処方することが重要と考えています。

糖尿病は寛解後も再増悪が多く、定期的な血液検査や生活指導が必要になります。近年の研究では投薬不要な寛解状態を維持できる方は約6%しかいないという研究結果も出ており治療を途切れさせないことも重要です。

当院では薬剤調整と管理栄養士による食事指導・減量の指導などを併せて行うことが可能です。ご不明点等がありましたらご相談ください。

血液中の尿酸濃度が正常値を超える状態を指します。尿酸は、体内でプリン体と呼ばれる物質が分解される過程で生じる最終産物であり、通常は腎臓によって血液から濾過され、尿として体外に排出されます。

尿酸の正常値は血清尿酸値7.0mg/dl未満とされており特に8.0mg/dlを超えると痛風のリスクがあると言われます。多くの場合、高尿酸血症自体には明確な症状が現れないことが多いですが、尿酸値が特に高い状態が続くと、痛風や腎結石、腎不全などのリスクが高まります。

まずはプリン体を多く含む食べ物を減らすこととアルコール摂取量の減量が大切です。それでも改善しない場合には尿酸の合成を低下させる薬や、排泄を促す薬を内服します。