目次

なぜ心不全ガイドラインが改訂されたのか?

「心不全パンデミック」時代に、予防が最大のテーマへ

「息切れがする」「足がむくむ」「体がだるい」——それは、心臓がうまく働かなくなっているサインかもしれません。

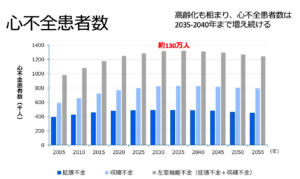

いま日本では、心不全の患者数が急増しています。2030年には約130万人以上に達すると言われ、この流れは「心不全パンデミック」とも呼ばれています。

心不全は発症すると約4人に1人が1年以内に再入院すると言われ、約4人に1人が1年で死亡すると言われております。

こうした背景のもと、2025年3月、日本循環器学会・日本心不全学会は心不全診療ガイドラインを全面改訂し、治療のみならず発症前からの「予防」に重きを置いた構成へと生まれ変わりました。

🔍 高血圧・糖尿病・慢性腎臓病のある方は「心不全予備軍」

心不全のステージ分類と「慢性腎臓病(CKD)」の新たな位置づけ

ガイドラインでは、心不全を以下のようにステージ分けしています:

- ステージA:症状はないが、心不全のリスク因子がある(高血圧・糖尿病・脂質異常症・喫煙・CKDなど)

- ステージB:心機能障害はあるが症状なし

- ステージC:心不全症状があり治療中

- ステージD:重症で専門治療が必要

なかでも注目は、「慢性腎臓病(CKD)」がステージAに正式に追加されたことです。

これにより、腎機能低下のある方(eGFR 60未満や尿蛋白陽性)は、たとえ症状がなくても「心不全予備軍」として積極的な管理が推奨されるようになりました。

心不全とCKDは「心腎連関」と呼ばれる密接な関係にあり、どちらかの悪化がもう一方を進行させるため、両者の同時管理が必要です。

🫀 心臓の収縮力別の分類と現在の標準治療

心不全は「心臓の機能が低下し、全身に血液を送れなくなる状態」です。

2025年ガイドラインでは、心不全を以下の4つに分類しています。

1回の心臓の収縮でどの程度血液が拍出されるか(駆出率:EF (%))により以下のように分類されています。今回、新たに左室収縮が改善した「HFimpEF」が追加されました。

|

分類 |

駆出率(LVEF) |

特徴 |

|

HFrEF |

EF <40% |

心臓の収縮力が大きく低下 |

|

HFmrEF |

EF 40〜49% |

収縮力が軽度低下している |

|

HFpEF |

EF ≧50% |

駆出率は維持されている(肥満・高齢に多い) |

|

HFimpEF |

EF >40%※ |

※治療開始時EF<40%で治療後10%以上改善かつ現在のEF>40% |

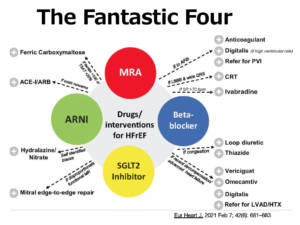

💊 HFrEFにおける「Fantastic 4」治療戦略

HFrEFでは、以下4薬剤を可能な限り早期かつ同時に導入することが強く推奨されています:

- ARNI(エンレスト®)

- β遮断薬(例:ビソプロロール)

- MRA(例:スピロノラクトン)

- SGLT2阻害薬(例:ダパグリフロジン)

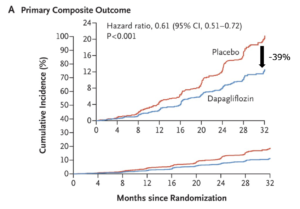

これらをまとめて“Fantastic 4”と呼び、すべてClass I 推奨とされています。導入によって死亡・入院リスクが大幅に低下することが、多くの大規模試験で証明されています(PARADIGM-HF, DAPA-HF, EMPEROR-Reduced試験等)。

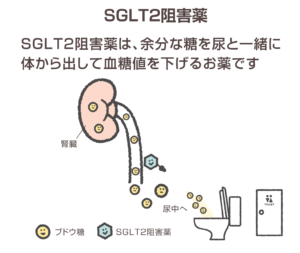

🆕 SGLT2阻害薬はすべてのEF群にクラスⅠで推奨!

従来はHFrEFでの有効性が中心でしたが、近年ではHFpEF・HFmrEFを対象としたDAPA-HF・DELIVER・EMPEROR-Preservedといった臨床試験により、EFを問わずSGLT2阻害薬の有効性が示されました。

効果のポイント:

- 心不全入院を一貫して有意に抑制

- 糖尿病の有無にかかわらず有効

- 体重減少・腎機能保護効果もあり

そのため、SGLT2阻害薬は全EF群においてクラスI(最強)推奨となりました。副作用も比較的少なく、心不全と診断された場合には初期より投薬を検討すべき薬剤の1つと言えるでしょう。また、慢性腎臓病に対してもエビデンスのある薬剤となり1剤で糖尿病・心不全・慢性腎臓病への治療効果が得られる治療薬です。

🌟 GLP-1受容体作動薬がガイドラインに追加!

2025年改訂ガイドラインでは、新たにGLP-1受容体作動薬・GIP/GLP-1受容体作動薬が「肥満を合併したHFpEF」に対してClass IIa推奨として追加されました。

✅ GLP-1受容体作動薬

STEP-HFpEF Trial(NEJM, 2023)

- 対象:BMI≥30かつHFpEF(EF ≥45%)患者

- 結果:生活の質(KCCQスコア)が+16.6ポイント( 8.7)、体重も平均−13%減少

- 糖尿病を有する群(STEP-HFpEF DM)でも同様の有効性が確認

✅ GIP/GLP-1受容体作動薬

SUMMIT Trial(NEJM, 2024)

- 対象:肥満合併HFpEF患者731名

- 結果:心不全の悪化または心血管死の複合イベントを約38%減らす

- KCCQスコア(自覚症状)の+19.5ポイント改善

これらの結果から、GLP-1受容体作動薬は、肥満が病態に関与するHFpEFにおいて、症状と予後を改善する新たな治療薬として推奨されるに至りました。

減量が心不全治療にもたらす効果

ガイドラインでは、「適切な減量が心不全予後を改善する可能性がある」と明記されています。

GLP-1受容体作動薬を用いた薬物療法は、以下の点で心不全に有利とされています。

- 心臓の前負荷・後負荷の軽減

- 炎症マーカーの低下

- 血糖・血圧・脂質の同時コントロール

- 運動耐容能の改善

つまり、単なるダイエット薬ではなく、「心臓にやさしい減量治療薬」として位置付けられつつあります。

糖尿病と心不全の“見えないつながり”にも注意

糖尿病患者は心不全のリスクが2~4倍に上昇するといわれています。特に注意したいのが、以下のような状態です:

- 無症候性の心機能低下

- 夜間の息苦しさ

- 腎機能低下との合併

これらの背景には、高インスリン血症・肥満・微小血管障害があり、代謝異常の是正と体重の適正化が心血管予防に直結するのです。

🔄 2025年ガイドラインのその他の主要な改訂ポイント

|

項目 |

内容 |

|

総称の変更 |

「急性・慢性」を外し、「心不全診療ガイドライン」に一本化 |

|

新分類の追加 |

HFimpEF(回復EF)やWorsening HF(非代償化)を新たに定義 |

|

予防段階(ステージA)強化 |

高血圧・糖尿病・CKD・喫煙・肥満を対象に「発症前介入」推奨 |

|

新薬の導入 |

GLP-1受容体作動薬・フィネレノンがHFpEF/CKD領域に追加推奨 |

|

非薬物療法の推奨 |

急性期からの心不全リハビリ・運動療法・体重管理を明記 |

|

デジタルヘルス・質評価 |

スマートウォッチ等による遠隔モニタリング、患者向け情報提供の章を新設 |

🩺 心不全の原因は「生活習慣病」:予防が何よりも大切

特に以下の要因を放置すると、心不全発症リスクが高まります:

- ☑️高血圧 → 心筋肥大・拡張不全の原因

- ☑️糖尿病 → 血管障害や心筋代謝異常、虚血性心疾患(心筋梗塞)の原因に

- ☑️脂質異常症 → 動脈硬化の進行、虚血性心疾患を引き起こす

- ☑️慢性腎臓病(CKD)→ 心腎連関により両者を相互に悪化させる

- ☑️肥満 → HFpEFの主要因、運動耐容能を低下させる

- ☑️喫煙 → 血管機能と酸素供給の両方を悪化させる

心不全は薬物治療の進歩が大きく、予後は大幅に改善しておりますが、早期治療・未病段階での治療に越したことはありません。

🏥 当院の取り組み:予防から最新治療までサポートします

- ✅ 血圧・血糖・脂質・NT-pro BNP(心不全マーカー)・eGFR(腎機能)などの包括的評価

- ✅ 専門医による心機能評価

- ✅ SGLT2阻害薬・MRA・GLP-1受容体作動薬などの適正導入

- ✅ 管理栄養士による生活習慣改善指導

- ✅ 禁煙外来

- ✅ ダイエット肥満外来

✅ まとめ:いま!「症状が出る前の心不全」対策を

2025年改訂ガイドラインは、「未病のうちに防ぐ」という新たな医療の方向性を打ち出しています。

高血圧や糖尿病、腎機能障害、喫煙、肥満がある方は、「心不全予備軍」として早めの対応が必要です。新薬の進歩もあり、心不全は予防・治療できる時代が来ています。

あなたやご家族の健康を守る第一歩として、ご希望の方はぜひ当院へご相談ください。